非遗传承人变废为宝 用玉米秸秆作画栩栩如生|No.1067

版权作品,请勿转载

非遗传承人变废为宝 用玉米秸秆作画栩栩如生|No.1067

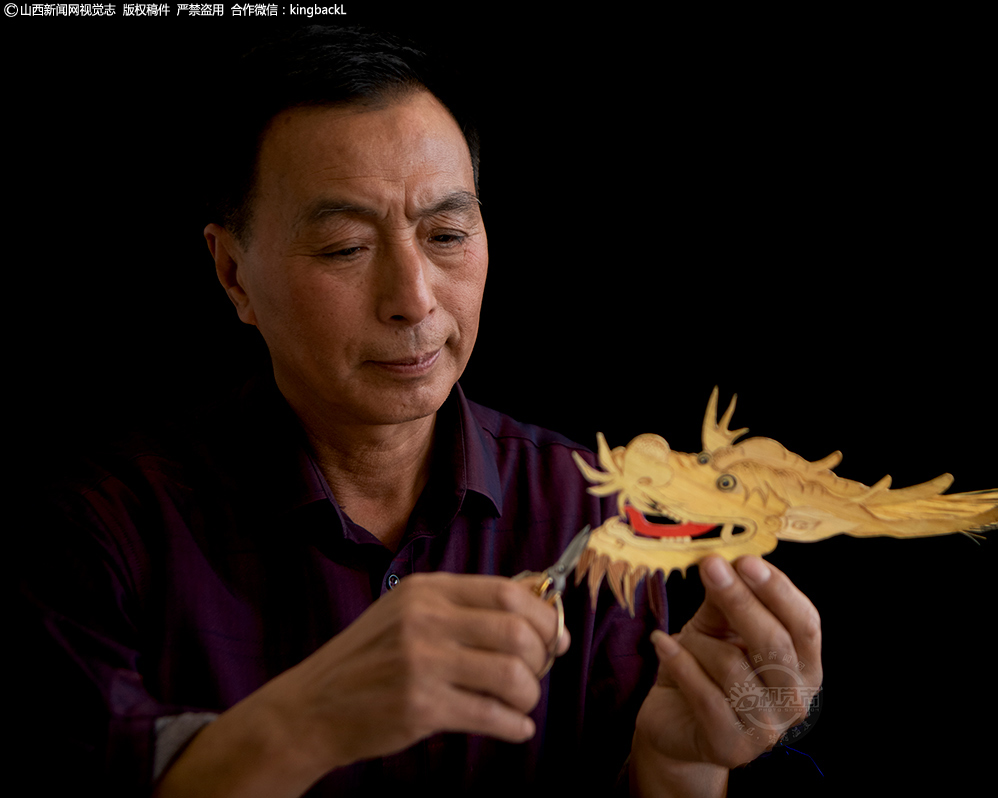

张志刚,男,65岁,自幼酷爱各种艺术,上学时代就是板报与乡镇、村庄漫画的主创者,毕业后连续从事油漆、烫画、家具画、玻璃画、根雕工作12年,先后培养徒弟14名。经过多年的自主学习与实践,为玉米秸秆画的发展打下坚实的基础。(■山西新闻网特约摄影师:聂行明)

版权作品,请勿转载

非遗传承人变废为宝 用玉米秸秆作画栩栩如生|No.1067

陈晓平,女,59岁。自幼酷爱艺术,受姥姥和母亲的影响对玉米秸秆画情有独钟。2018年,拜张志刚为师,在玉米秸秆画制作工具和技艺上做了很大的改进。

版权作品,请勿转载

非遗传承人变废为宝 用玉米秸秆作画栩栩如生|No.1067

玉米秸秆画,顾名思义,就是用玉米秸秆作为材料制作而成的艺术品。它造价低廉,原材料遍及田间地头。它题材广泛,动物植物、花鸟鱼虫、建筑名胜,风土人情,无所不能涉及。玉米秸秆画是中国独有的特色工艺品之一。图为玉米秸秆画传承人张志刚和陈晓平共同创作的作品。

版权作品,请勿转载

非遗传承人变废为宝 用玉米秸秆作画栩栩如生|No.1067

陈晓平以当地丰富的玉米秸秆作为创作原料,就地取材,变废为宝,以自己独特的艺术感悟力,制作成一幅幅色彩缤纷的艺术品。

版权作品,请勿转载

非遗传承人变废为宝 用玉米秸秆作画栩栩如生|No.1067

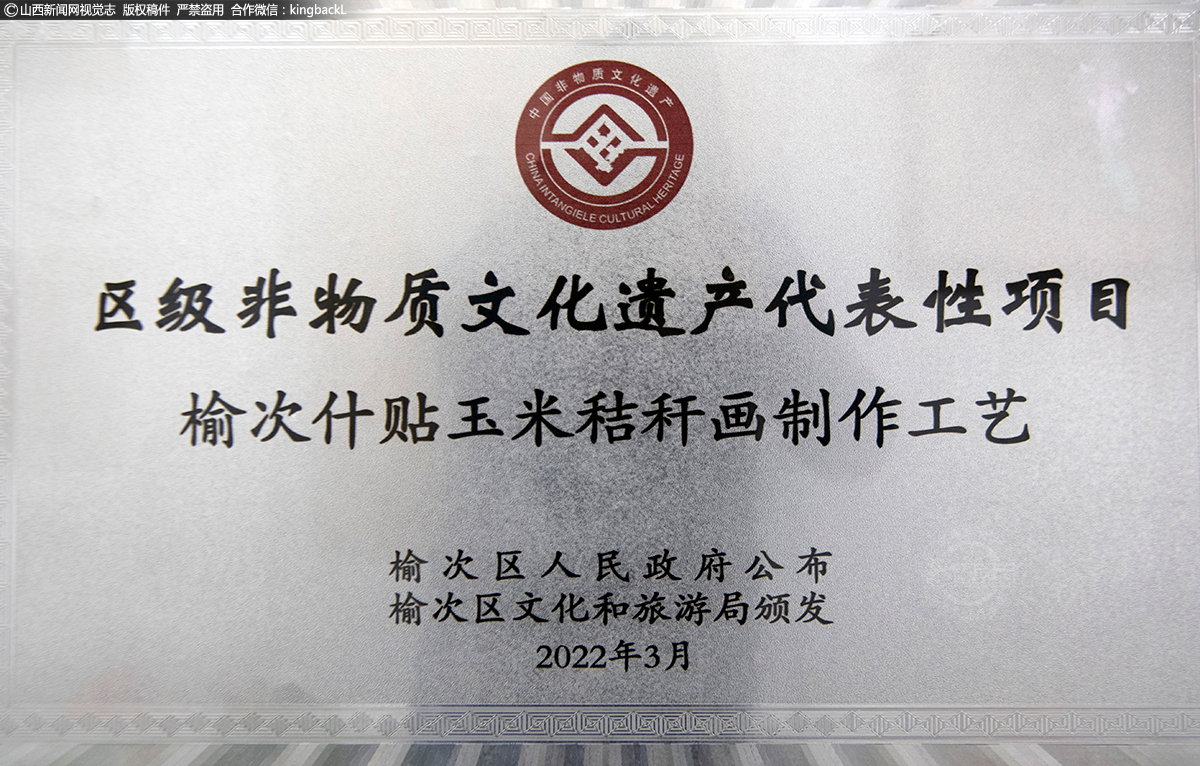

2022年3月,榆次什贴玉米秸秆画荣获区级非物质文化遗产代表性项目。

版权作品,请勿转载

非遗传承人变废为宝 用玉米秸秆作画栩栩如生|No.1067

秸秆画看上去简单,但许多制作细节需要注意,如龙的眼睛等都是用剪刀或者裁刀,一刀一刀剪出来、刻出来的,非常需要细心和耐心。

版权作品,请勿转载

非遗传承人变废为宝 用玉米秸秆作画栩栩如生|No.1067

其创作过程也十分复杂,需要经过选料、染色、剖平、设计、过稿、剪贴、整理等主要工艺,前前后后二十几道工序均由手工完成。十分考验人的耐心与毅力。

版权作品,请勿转载

非遗传承人变废为宝 用玉米秸秆作画栩栩如生|No.1067

在张志刚眼里都是皆可作画的原料,经过二十几道工序,一幅幅栩栩如生的秸秆粘贴画在他的手中诞生。

版权作品,请勿转载

非遗传承人变废为宝 用玉米秸秆作画栩栩如生|No.1067

玉米秸秆烙烫环节,作品颜色的浓淡、温度、力度、时间都要掌握到位,作品才能显示出层次感、立体感。

版权作品,请勿转载

非遗传承人变废为宝 用玉米秸秆作画栩栩如生|No.1067

张志刚介绍说,秸秆画要选玉米顶端约一尺左右的那一节秆为原材料,而且必须选取当年成熟的无虫蛀的玉米秆。

版权作品,请勿转载

非遗传承人变废为宝 用玉米秸秆作画栩栩如生|No.1067

秸秆漂白洗涤也是有讲究的,清洗漂白后的秸秆不能在太阳下暴晒,否则容易变色。

版权作品,请勿转载

非遗传承人变废为宝 用玉米秸秆作画栩栩如生|No.1067

秸秆粘贴压模后 一幅幅生动形象的秸秆粘贴画,散发着浓浓的文创产品魅力。

版权作品,请勿转载

非遗传承人变废为宝 用玉米秸秆作画栩栩如生|No.1067

凭着对艺术的热爱、执着和坚守,继承和发展了秸秆画技法。近年来陈晓平入驻非遗工作室传习授徒,让民族文化得以传承和发展。

版权作品,请勿转载

非遗传承人变废为宝 用玉米秸秆作画栩栩如生|No.1067

2018年至2022年张志刚与陈晓平一起传承玉米秸秆画技艺,悉心授徒,先后收徒三十多名。玉米秸秆画作为一项非物质文化遗产是一门快要失传的技艺,而使其延续至今,成为瑰宝靠的是传承者对历史之脉的使命感与对文化脉延的寻根精神。

版权作品,请勿转载

非遗传承人变废为宝 用玉米秸秆作画栩栩如生|No.1067

《山西新闻网视觉志》,是山西省最受关注的原创图片新闻发布平台,由山西新闻网视觉部具体运营。山西新闻网视觉部记者与旗下遍布全省各地的近200名本网持证特约摄影师不定期将各类鲜活题材发布与此,学习交流,共同进步。采编邮箱:sxrbsjz@126.com,公众微信:Asxsjz,主编微信:kingbackL,合作电话:0351-4281495

版权作品,请勿转载