巧手捏泥塑 指尖传“非遗”|No.897

版权作品,请勿转载

巧手捏泥塑 指尖传“非遗”|No.897

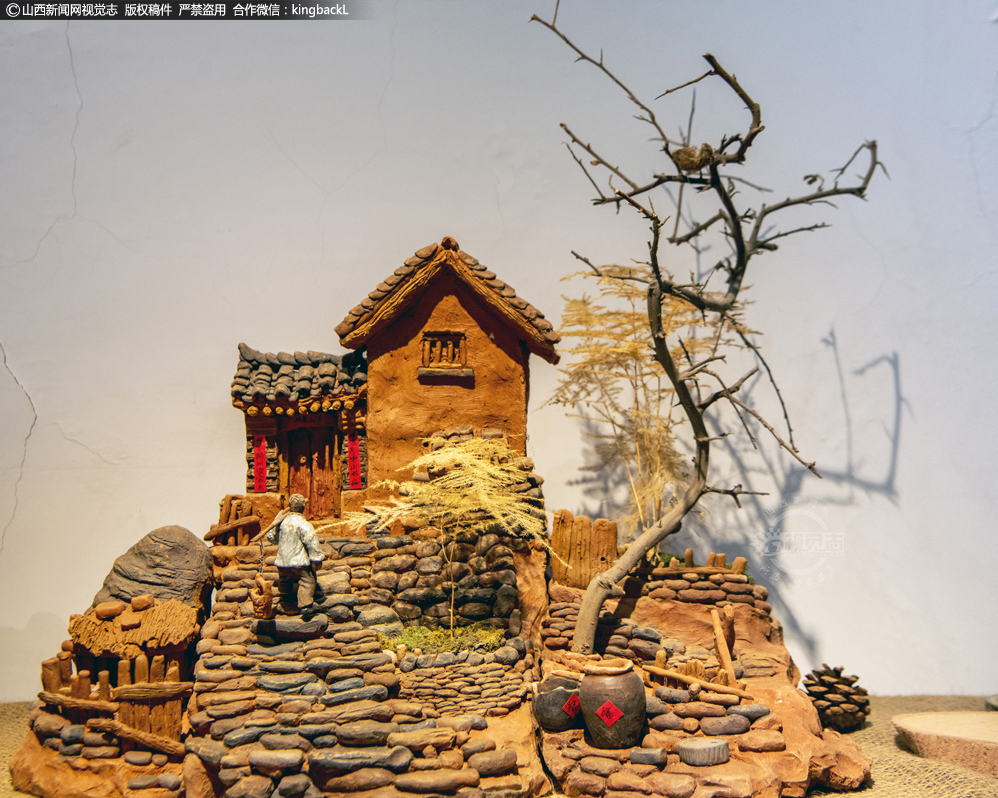

泥塑是我国一种古老而常见的民间艺术,泥塑工匠们化腐朽为神奇,将普通的泥胚做成一件件精致的艺术品,而在太原小窑头的非遗小镇,就有这么一位手艺人叫贾银永。(■山西新闻网特约摄影师:聂行明)

版权作品,请勿转载

巧手捏泥塑 指尖传“非遗”|No.897

贾银永,清徐县孟封镇车南安村人,出生于1983年,“贾氏泥塑”非物质文化遗产传承人,太原市工艺美术大师。贾银永从小在农村长大,小的时候,泥人娃娃是孩子们的日常玩具,父亲擅长捏泥人,经常做泥人玩具给他,看得多了,贾银永也对捏泥人产生了兴趣,并将兴趣变成职业。

版权作品,请勿转载

巧手捏泥塑 指尖传“非遗”|No.897

走进贾银永工作室小院,首先映入眼帘的是墙上的几个大字“复活的泥巴”,这是他工作室的名字。近年来,工作室不断开发出反映生活情趣的泥塑摆件系列和文房用品系列,深受广大消费者的喜爱。

版权作品,请勿转载

巧手捏泥塑 指尖传“非遗”|No.897

贾银永说:“之所以称做‘复活的泥巴’是因为贾氏泥塑特别注重面部表情的塑造,精益求精,以达到惟妙惟肖,宛如和真人般逼真。”

版权作品,请勿转载

巧手捏泥塑 指尖传“非遗”|No.897

早期贾银永做泥塑也并非一帆风顺,他的作品总是面面俱到,处处精雕细琢,乍一看非常完美,但总被人称没有特色。为此,贾银永走遍山西,遍访名师和民间艺人,加上自己的思考和探索,终于创造出独具特色的“贾氏泥塑”。

版权作品,请勿转载

巧手捏泥塑 指尖传“非遗”|No.897

“贾氏泥塑”从头部开始制作,头部塑形完成后,用大块泥巴堆砌出身体,确定动势与重心后安装上头部,再次观察泥塑的整体关系后开始调整。进行从整体到细节的处理,头部制作精致,其他部分刻意制作的比较随意,但不失结构的严谨,一定要经得起艺术的推敲。

版权作品,请勿转载

巧手捏泥塑 指尖传“非遗”|No.897

泥人施彩的颜料也是他经多年摸索,用数种不同性质的颜料调和而成。温和而不艳丽,着色牢固不易褪色,且尽可能保留泥土本身的材质。彰显出作品纯朴,厚重的特点。

版权作品,请勿转载

巧手捏泥塑 指尖传“非遗”|No.897

在泥的选择上,贾银永也经过多种尝试,宜兴的紫砂、河南的陶泥、陕西的澄泥。感觉总是缺少点什么,最后还是用山西黄土高坡的胶泥找到感觉,用山西的泥表现山西风土人情的泥塑才是真正的山西特色。正所谓“一方水土养一方人”。

版权作品,请勿转载

巧手捏泥塑 指尖传“非遗”|No.897

和泥的时候要注意手感、力度,直到不粘手、不黏糊为止,然后开始搓制、塑形、加工。

版权作品,请勿转载

巧手捏泥塑 指尖传“非遗”|No.897

以前做泥塑,贾银永以临摹和技艺为主,经过十几年的岁月沉淀,贾银永的创作思路发生改变,想做自己内心喜欢的东西。可是创作最费神思,每一个泥人的一颦一笑、一举一动,看似信手拈来,实则都是经过用心的揣摩和钻研。

版权作品,请勿转载

巧手捏泥塑 指尖传“非遗”|No.897

这组作品《下一个就是我》曾获第十八届中国工艺美术协会金凤凰银奖。作品中出现了六个排着队打针的孩子,每个孩子的神态和动作都各具特色,耐人寻味。

版权作品,请勿转载

巧手捏泥塑 指尖传“非遗”|No.897

童年主题系列作品是贾银永的经典之作,目前做了大概20多组。时光一去不复返,日渐年长的贾银永对逝去的童年特别怀念,以此为创作灵感用泥土复制“80后”儿时的回忆,把童年时光淋漓尽致地展现出来。

版权作品,请勿转载

巧手捏泥塑 指尖传“非遗”|No.897

泥塑不同于平面绘画,在“贾氏泥塑”非物质文化遗产传承人贾银永的精心安排下,从眼角眉梢再到服装道具,让平淡无奇的泥土活了起来,表现了匠人对技艺的极致追求。“贾氏泥塑”是市级非物质文化遗产,更是山西丰富民俗文化中的代表性文化符号,体现了山西厚重的人文历史和独特的非遗文化魅力。

版权作品,请勿转载

巧手捏泥塑 指尖传“非遗”|No.897

“贾氏泥塑”以独特的山西风格赢得了同行和泥塑收藏爱好者的认可。还有部分作品被国际友人收藏。走出了山西,走出了中国,迈向了国际。

版权作品,请勿转载

巧手捏泥塑 指尖传“非遗”|No.897

《山西新闻网视觉志》,是山西省最受关注的原创图片新闻发布平台,由山西新闻网视觉部具体运营。山西新闻网视觉部记者与旗下遍布全省各地的近200名本网持证特约摄影师不定期将各类鲜活题材发布与此,学习交流,共同进步。采编邮箱:sxrbsjz@126.com,公众微信:Asxsjz,主编微信:kingbackL,合作电话:0351-4281495

版权作品,请勿转载