舌尖上的乡愁记忆 六旬老手艺人的传统手工麻糖|No.820

版权作品,请勿转载

舌尖上的乡愁记忆 六旬老手艺人的传统手工麻糖|No.820

在原平市崞阳小关村,65岁的石所前大爷,他有一所锡房,主要做麻糖,他做这一行业已有四十多年。(■山西新闻网特约摄影师:聂建伟)

版权作品,请勿转载

舌尖上的乡愁记忆 六旬老手艺人的传统手工麻糖|No.820

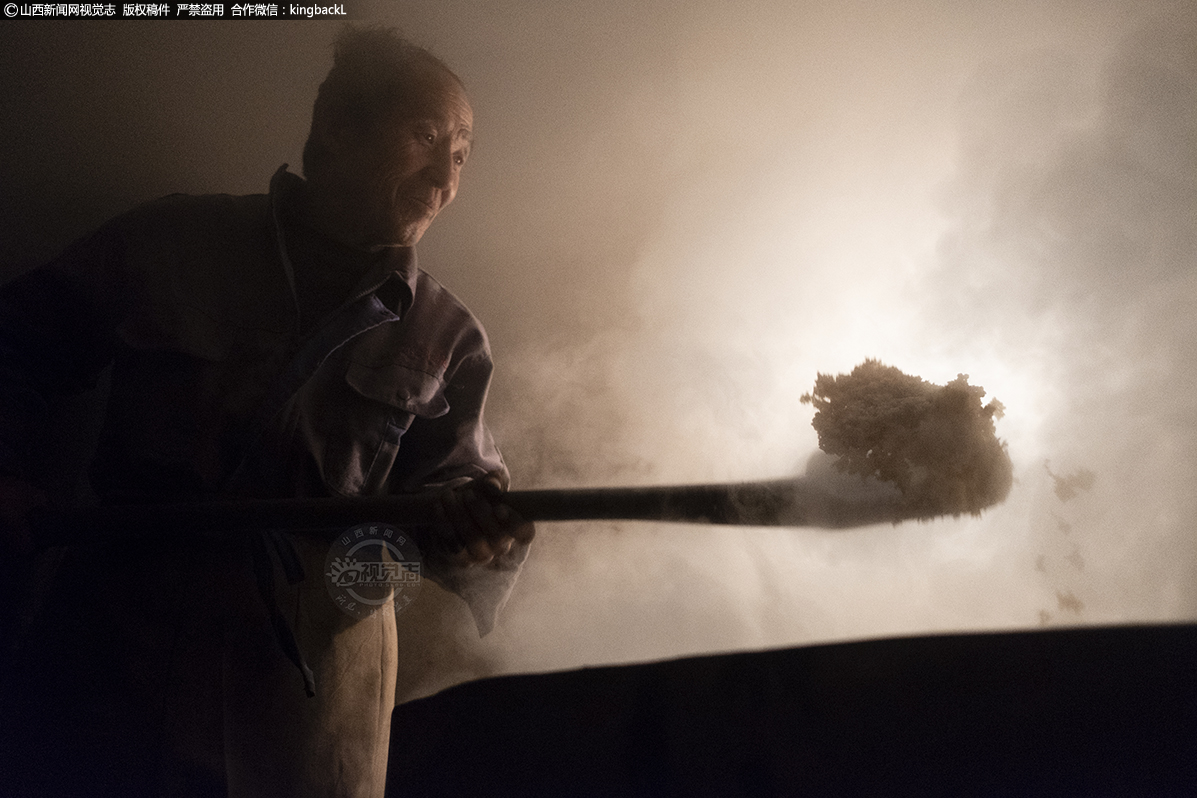

墙上显眼的“锡房”,就是石大爷做麻糖的地方,石大爷介绍,熬糖稀做麻糖,其实应该是“餳”,老人嫌麻烦就简化写成这个“锡”。

版权作品,请勿转载

舌尖上的乡愁记忆 六旬老手艺人的传统手工麻糖|No.820

据石大爷讲,从他记事起,他的爷爷就做麻糖,20岁开始他也开始学做麻糖,四十多年一直继承着祖辈留下的这份产业,这份传统手艺传承至今已有几百年历史。

版权作品,请勿转载

舌尖上的乡愁记忆 六旬老手艺人的传统手工麻糖|No.820

每年的春节前夕,石大爷便开始生炉加工麻糖,熬制糖稀的工序看着简单,里面的诀窍可真不是一般人能掌握的。石大爷举例说道,比如通常熬第一锅糖稀是为了热家,非常重要,每一道工序都需要把握好。

版权作品,请勿转载

舌尖上的乡愁记忆 六旬老手艺人的传统手工麻糖|No.820

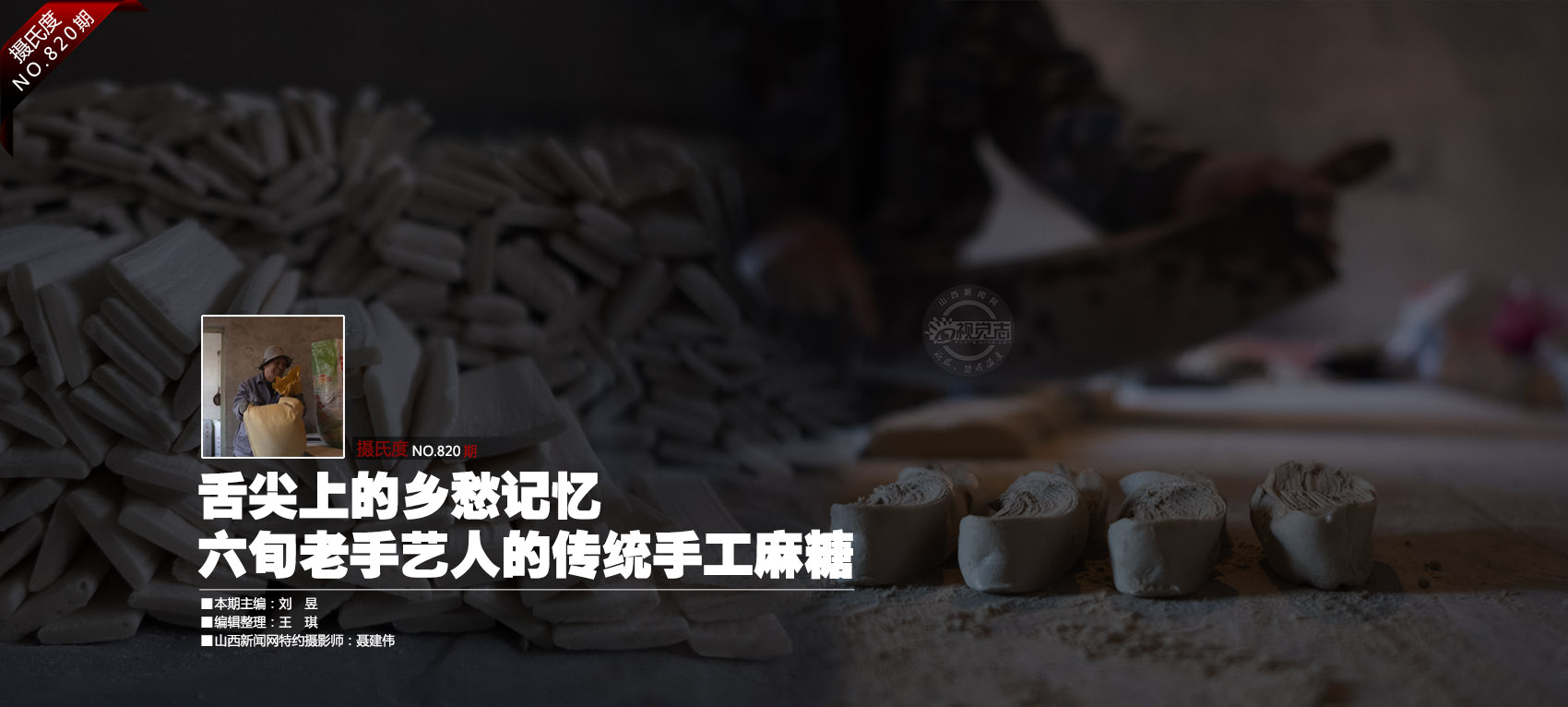

麦芽要经过发酵,大米要上锅蒸,然后和麦芽搅拌均匀,这个过程最重要的环节是火候的掌握,翻米的技术和次数。

版权作品,请勿转载

舌尖上的乡愁记忆 六旬老手艺人的传统手工麻糖|No.820

石大爷笑呵呵地说:“米要蒸到和咱耳朵锤一样绵才可以,这一环节影响直接出糖的多少”。火候不可大也不可小,没有经验的人是看不懂的。

版权作品,请勿转载

舌尖上的乡愁记忆 六旬老手艺人的传统手工麻糖|No.820

熬糖稀的灶台比较特殊,石大爷说一般人垒不了,必须是锡房的匠人才会垒。熬糖稀的环节也很繁琐,要不停的搅拌,不停的看粘稠度,火候的控制都得恰到好处,才能熬出清澈透明的糖稀。

版权作品,请勿转载

舌尖上的乡愁记忆 六旬老手艺人的传统手工麻糖|No.820

可以说,做麻糖一半功夫就在“熬”上,石大爷的麻糖主要原料是大米、小米、黄米、麦芽糖等。做麻糖需要一种玉谷原料,石大爷介绍说这东西不好买,为了延续做麻糖,每年他自己种一亩,可以产100斤,够做麻糖就行。

版权作品,请勿转载

舌尖上的乡愁记忆 六旬老手艺人的传统手工麻糖|No.820

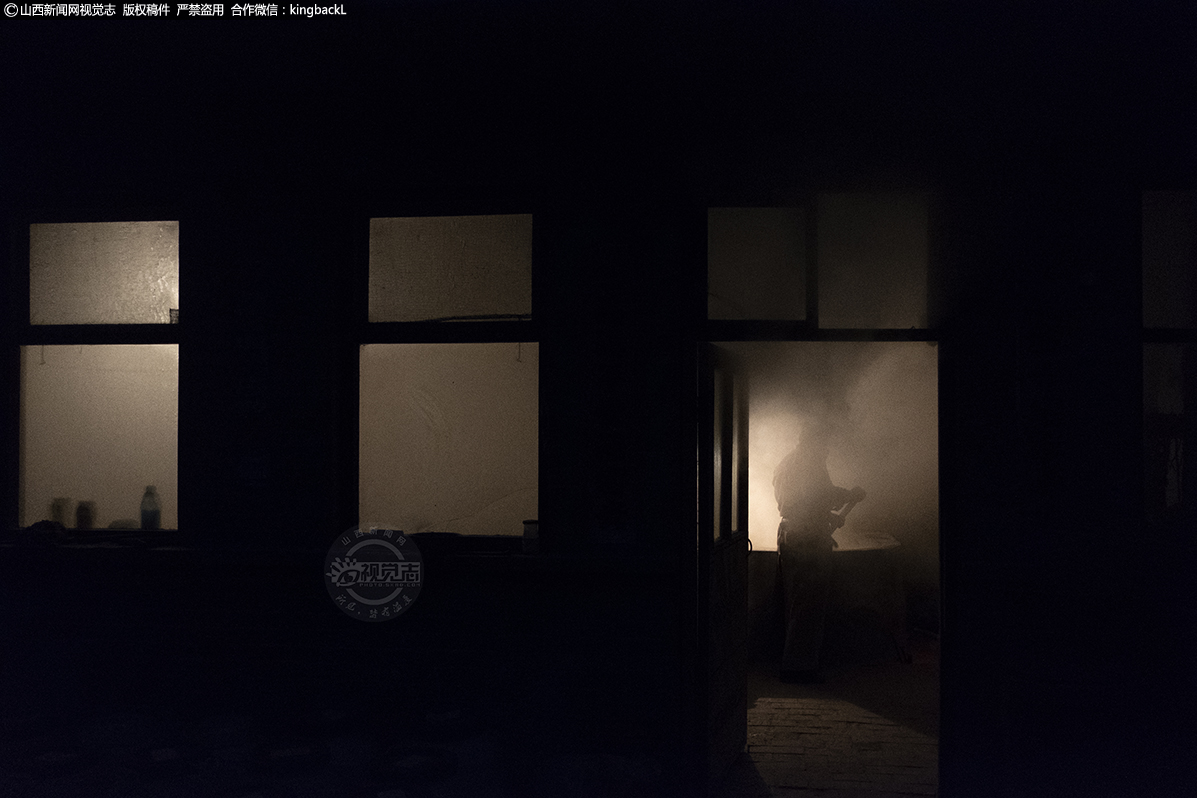

接下来就是扯糖,这是个力气活,更是技术活。将熬好的糖在扯柱上反复拉扯,先是越拉越长,一把糖越拉越有劲,随着粘力增加,糖拉不开,麻糖就拉好了。

版权作品,请勿转载

舌尖上的乡愁记忆 六旬老手艺人的传统手工麻糖|No.820

一把切糖的刀,石大爷磨了又磨,切糖关系到,会不会粘到刀上,石大爷对每一个步骤都非常用心。

版权作品,请勿转载

舌尖上的乡愁记忆 六旬老手艺人的传统手工麻糖|No.820

石大爷先用磨好的刀把麻糖切成几块长条形,再将长条切成一片一片的,刀工利落,形状大小重量全看手上的功夫。

版权作品,请勿转载

舌尖上的乡愁记忆 六旬老手艺人的传统手工麻糖|No.820

休息的时候,石大爷说他家的麻糖多种多样,可儿子不愿意学,也没找到传承人,这份祖传的手艺面临着失传的困境,他怕会留有遗憾,说到这里石大爷脸上露出一丝惆怅。

版权作品,请勿转载

舌尖上的乡愁记忆 六旬老手艺人的传统手工麻糖|No.820

石大爷和老伴勤劳简朴,用自己的双手过好自己的生活,除了做麻糖,他们还是种地能手,每年的玉米亩产能达两千斤,除了种地,闲余时间还在院子里搭几个猪棚养几头猪,石大爷介绍,每年熬糖后的杂汁可以喂猪,进行二次利用,还能获得一些收入,也在慢慢成为一条不错的产业链。

版权作品,请勿转载

舌尖上的乡愁记忆 六旬老手艺人的传统手工麻糖|No.820

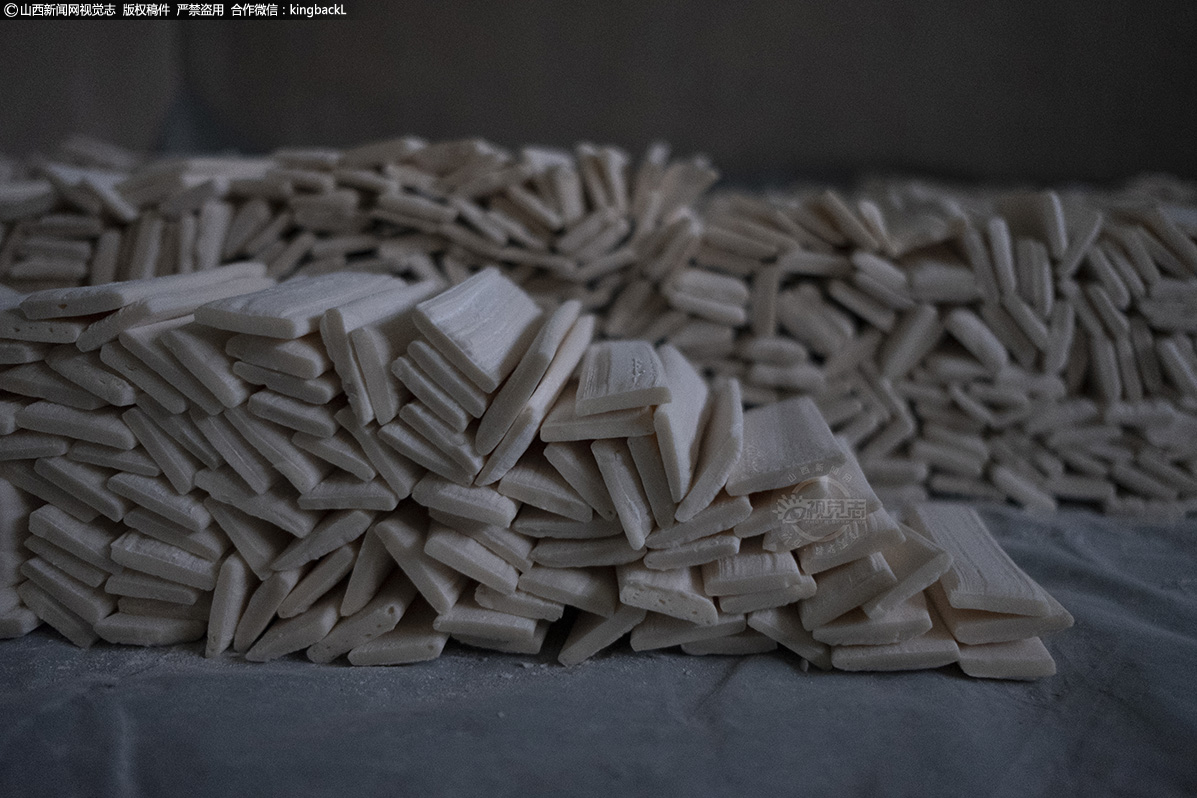

案台上摆放着已经切好的麻糖,嫩白的颜色,是制糖老匠人年复一年的经验和岁月留下的痕迹。这百年历史的麻糖代表的不是几十年的祖业,而是一辈一辈的传承,石大爷说,希望未来能有人关注手工麻糖,这份传统手艺也一定会延续下去。

版权作品,请勿转载

舌尖上的乡愁记忆 六旬老手艺人的传统手工麻糖|No.820

《山西新闻网视觉志》,是山西省最受关注的原创图片新闻发布平台,由山西新闻网视觉部具体运营。山西新闻网视觉部记者与旗下遍布全省各地的近200名本网持证特约摄影师不定期将各类鲜活题材发布与此,学习交流,共同进步。采编邮箱:sxrbsjz@126.com,公众微信:Asxsjz,主编微信:kingbackL,合作电话:0351-4281495

版权作品,请勿转载